このシリーズもこれでおしまいになります。

一つ訂正を、これまでの記事の中で「懐古主義」というコメントを何回かしましたが、

この表現は適切ではないと思い直しています。

—- ネットから引用 —

「懐古主義」(かいこしゅぎ)とは、幸せだった過去思い出し、「昔はよかった」と懐かしむこと。懐かしむだけならよいが、その思い出を美化するあまり、新しい環境、新しい情報などを否定する者も多い。そのため、懐古主義は「新しいものを否定する」という意味合いで使われる場合もある。

———

だそうで、5球スーパーに入れ込んだ記憶もないし、ましてや懐かしむほどの経験は

持ち合わせてないのです。さらに新しいものを否定なんてとんでもありません。

むしろ新しい物、事には積極的に向かい合いたいと思っているのであります。

なのでこっちが正しいです。

おんこ-ちしん【温故知新】

前に学んだことや昔の事柄をもう一度調べたり考えたりして、新たな道理や知識を見い出し自分のものとすること。古いものをたずね求めて新しい事柄を知る意から。

前置きが長くなりました。出来上がりです。

パネルの青がいい感じ?

裏は、

綺麗になった方だと思う。

木製のケースは敢えて何もいじらずに年相応のくたびれ感を残してる。(つもり)

肝心の受信性能ですが、一目(聴)瞭然で、こちらをどうぞ。(ちょと重いかも!)

どうですかね、一応聞ける状態にはなっているかと。

ここからちょっと能書きをタレます。

今回の修理を通じて感じた事など、

AMラジオ受信機が題材だった訳ですが、昔のOM達はこんな技術を

ベースに3.5MHzや7MHzのAM受信機を作ってたんでしょうね、周波数が高くなる分、難易度

も当然上がる、加えて送信機も作らないといけない。

開局当時、そのころのOM達がよく?言ってた「最近の若いもんは・・・」という下り、

これは1970年中盤ころ、メーカー製のRIGがわりと簡単に入手できたので、ハンダコテも

ろくに握らないで、いきなり21MHzあたりで「ジャパ~ン」と叫んでおるような状況を

皮肉って言ってたんだと思う。

まぁ、実際そのとおりで、1950~1960年ごろ開局したOM達は、まともなメーカ製RIGは

ないわ、あっても舶来の超高価なものだった訳で、ボクが中学生の頃、楽器屋のショーウインドウに飾ってあったMartinのD-28をヨダレを垂らしながら見ていたのと同じ状況だった

と思う。話が反れたが、、、

そうなると、どうしても無線がやりたい、金はないがやる気と時間だけはある若者は

どうするかというと「自作」しかないわな。無線雑誌をむさぼるように読み、近所の屑鉄屋

さんでジャンク品から部品をもらってきて、またはグラム3円とかで買ってきて、シコシコ

組上げたんだと思う。当時はオシロスコープやVNAなんて超高嶺の花だったでしょうから

せいぜいアナログテスターだけを頼りにやったんでしょう。

てな事に思いを馳せると、「最近の若いもんは・・・」と言いたくなる気持ちは、

よ~く分かる、分かるかもしれない、分かるかな、分かった事にしておこう。

でもね、若者は若者なりに頑張ってる人もいるのであんまり「最近の若いもんは・・・」

は言わない方がええんではないかと思っています。

経験上、社会に出て尊敬できる人に限ってそのフレーズは言わないような気がします。

ほな、

全13回分をこちらにまとめておいた。

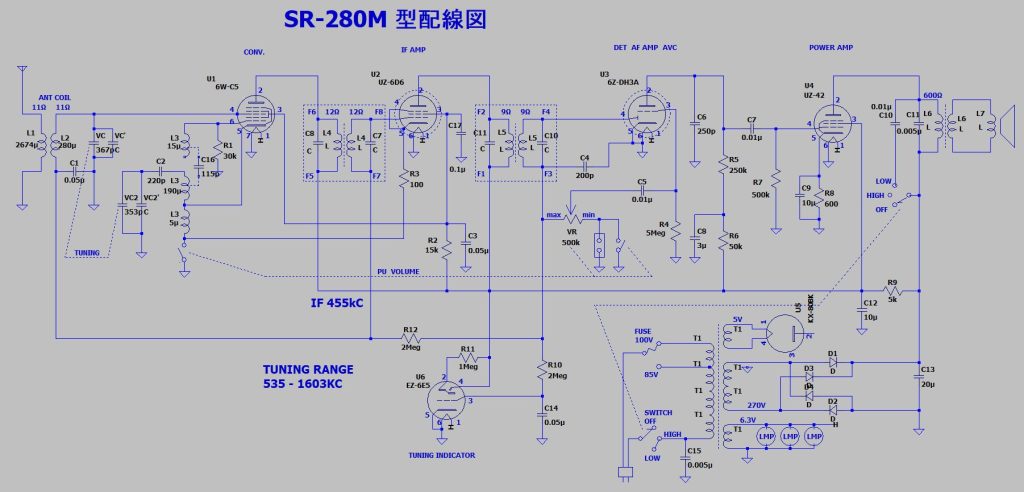

最終回路図

『懐古趣味』そんな単語があったんですね、それでもいいんですが、

意味を見るとどっちかというと『温故知新』がぴったしきますね。

もっと言うとですね、昔一部のエラソーに言ってたOM達はいったいどんだけの

事をやってきてそんな大きな口叩いてんのや!という思いからのスタートです。

ハンコツ精神と言ってもいいかも、で予想どおり大したことはやってないのです、

技術そのものがシンプルな時代でしたからね。(奥は深いけどそこまで入り込んだ人

はほんの一部だったと想像してます)少なくとも素人がイジレル範疇は。

でもね、実際にやってるのとやってないのとでは雲泥の差があるので、やらない事

には始まらんなーと。懐古趣味とはちょっと違うでしょ。

あ、そうです、マジックアイの事を忘れてました。

壊れてたと思ってたんですが、一応動いてました、でも寿命が来てるらしく

輝度が低く、周りをくら~くしてやっと認識できる程度でした。

中古を安く仕入れてみたんですがやっぱり同じ症状でダメ、新品は高価らしく

そこまでお金をかけるつもりもないので現状維持で手を打ちました。

了解です。しかしキレイになりましたねぇ

あっそうそう、おっしゃりたかったのはもしかして『懐古趣味』なんでは?

マジックアイはどないなりました?