懐古主義の続きです。

アンテナコイルと局発コイルを取り外しました。

左(小さい方)が局発コイルで、右(大きい方)がアンテナコイルです。

特性を測ってみました。

局発コイルの接続を確認していて、どうもおかしい。

繋がってるハズの端子の導通がない・・・取り外したときに断線してしまったのか!

拡大鏡やら何やらフル動員して調べたがそれらしい箇所は見当らない。

そこでふとオリジナルの回路を見てみると。

この矢印のところ、これは印刷が剥げてこうなってると思い込んでたんですが、

実は元々そうなってるんじゃないかとグーグルセンセに問い合わせると、ここは接続されて

ないのが正解みたい。L3の上に重ねて巻いて一方の端子は浮いたままでL3とL4間の静電

容量は実測で115pFでした。回路で表現すると。

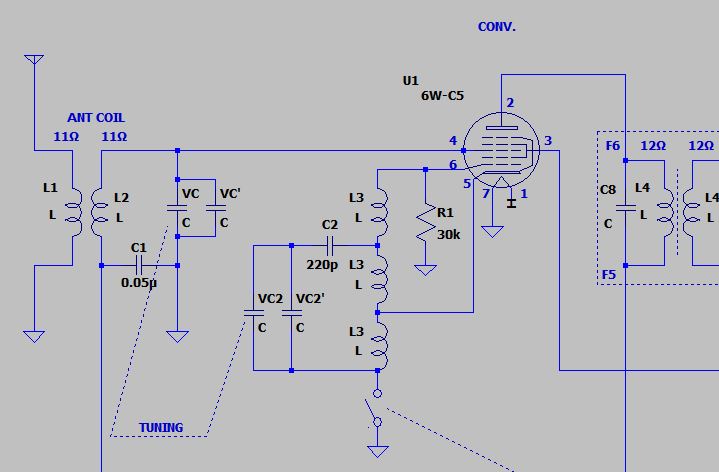

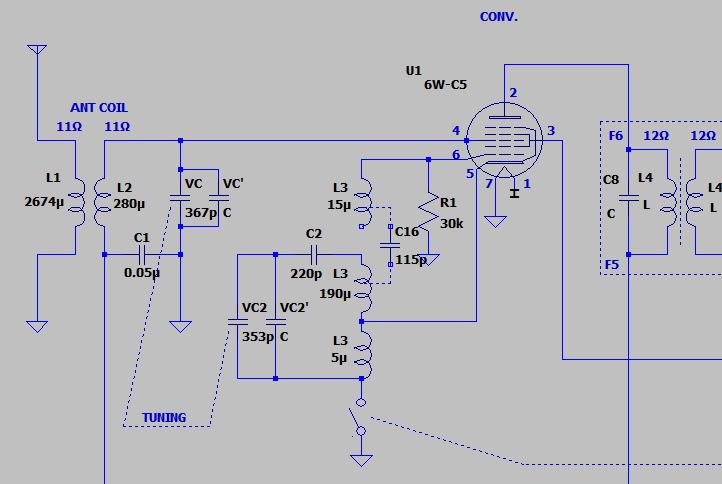

これが最初に書いた間違った回路

こっちが多分正しい回路です。

この6W-C5を使った局発と周波数変換回路の動作については、こちらがとても分かり

やすくて助かりました。この3極管と5極管を縦に積み重ねたような7極管、オリジナルは

米国製の6SA7という事ですが、これ発明した人天才やね。

で、この局発はハートレー発振器な訳ですが、上で紹介した大井さんの記事

(元は「無線と実験」)とは、先のコイルのところが若干違います。

どうもこれはシャープさん独特の方式のように見えます。

多くの記事に出てくる回路構成は、Lの上端とグリッド間を100pF程度のコンデンサで

カップリングする方式が紹介されています。なんでシャープさんは敢えてこの方式に

したのか?コンデンサでカップリングする方がわざわざ追加のコイルを巻くより

よっぽど簡単に思います。

局発の発振周波数は、900kHz~2MHz程度なんですが、この範囲でより安定に発振

させるためかな?と妄想してみました。で、試しに発振安定度についてざっと検討して

みた。

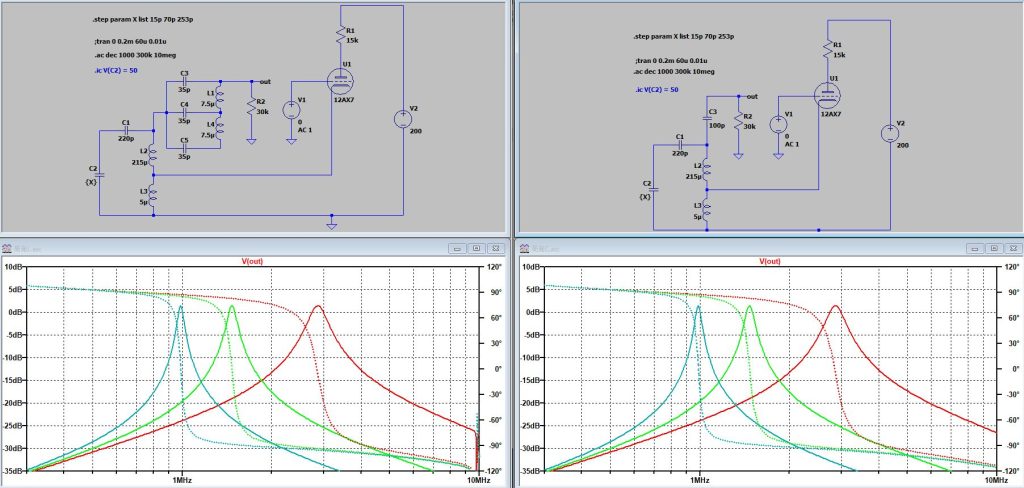

6W-C5のモデルがなかったので適当に12AX7でやってみた。かなりええかげんです。

左が正しい回路を模擬したもの、右が教科書どおりのCでカップリングした場合です。

グラフに3組線があるのは、C2を20pF,70pF,253pFと変化させた場合です。

グリッドからぐるっと回って自身に戻ってくるまでの一巡伝達特性を計算したものです。

見方は、位相がゼロを横切るところでゲインが1(0dB)以上あれば発振する、です。

6W-C5は12AX7に比べるとμがだいぶ大きいようなのでゲイン不足のように見えるのは

差し引いて見て大丈夫とおもいます。

問題はゲインの変化と位相の変化の関係を相対的に比較してみて違いがあるかです。

どう見ても違いがあるようには見えへんなぁ、という事でこの検討は的外れかも。

この変なコイルでフィードバックするハートレー発振回路の動作(特徴)については

「謎」に包まれたまま迷宮入りです。次に進むことにします。

ほな、

7MHzのSSBであるOMからこの件でコメントを頂きました。

L4はコンデンサの代りでC結合のためと考えていいんではないかと。

1952年当時コンデンサ(マイカコン)は高価だったのでコストダウンのために

このような方式を採用したのでしょうと。電気的特性に大きな意味はなさそうです。

謎が解けてスッキリしました。tnx

どうもです。

経年変化という考えはありませんでしたが、それがヒントになって温度特性も

しかりですよね。

Cカップリングの方の回路で100pFを±20%振ってみましたが発振周波数はほとんど

動きませんでした。当時のコンデンサは100pFではディップドマイカかな?

それでも温度特性で10%や20%変動してもおかしくないと思ったのですが、これも

違いそうな感じです。

私も素人の素人なのでよく分かりませんね。

開局当時、自作の5球スーパー受信機でやってた、今時の若いもんはと豪語される

OMの登場を願うばかりです。(ワテは若くないけど)

ホントのホントにド素人の勝手な想像でスミマセン。

例えば経年変化によってここのCの容量(115pF)が変わっていくと動作的にどうなるんでしょうか。

そういうのを嫌って、あえて加工で経年変化を抑えやすい方法をとったのかな、と。

最初は耐圧を稼ぐため? とか思ったんですが場所的にも構造的にも違うなと…

まぁいわれなくてもド素人なのがバレバレですね(^^;