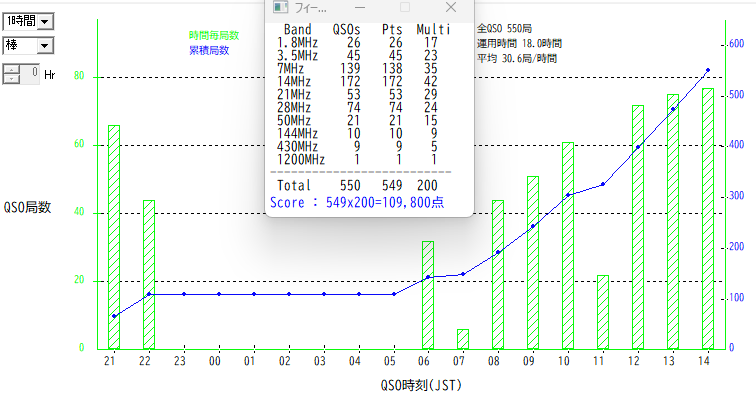

フィールドデーコンテストでした。

今回も移動はせず固定から、お友達はお山の上に行ったり、南の島に行ったりと

気合が入ってます。3日の朝一、隣保のクリーン作戦とかいう街の掃除イベントが

あったのもあってお出かけはできませんでした。結果です。

もうしっかり寝てます。

続きを読む フィールドデーコンテストでした。

今回も移動はせず固定から、お友達はお山の上に行ったり、南の島に行ったりと

気合が入ってます。3日の朝一、隣保のクリーン作戦とかいう街の掃除イベントが

あったのもあってお出かけはできませんでした。結果です。

もうしっかり寝てます。

続きを読む Gが出る季節になりました。そこで掲題のものを作ってみた。

準備するもの

・割りばし10本ぐらい(断面が四角いやつ)

・クリップ(大小 数個)

・木工ボンド

・輪ゴム

工具は、

・ラジペン

・ニッパ

・ドリル(φ1.5mmぐらい)

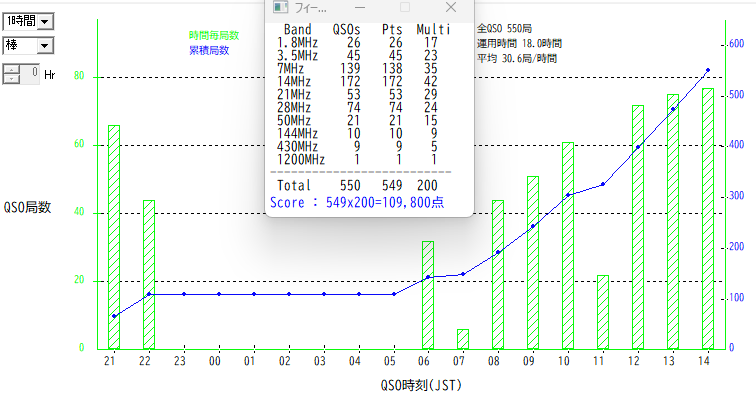

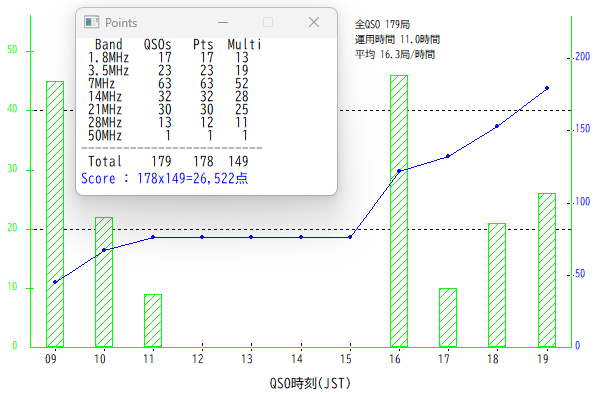

最近めっきり寂しくなってる地方コンテストですが、1エリアはやはり

ダントツに局数が多いので、その1エリア対象の掲題のコンテストは楽しめるかな

と思って参戦してみた。過去2回?ぐらい参加しましたがこの時は冷やかし程度、

今回はちょっと真面目にやってみた。結果です。

東京大学主催のこのコンテスト、ルールがユニークで私は好きですね。

logの提出も簡単で良く考えられてますね。

ついでに言うと、HomePageの作り方のセンスがええな。(個人的好みです)

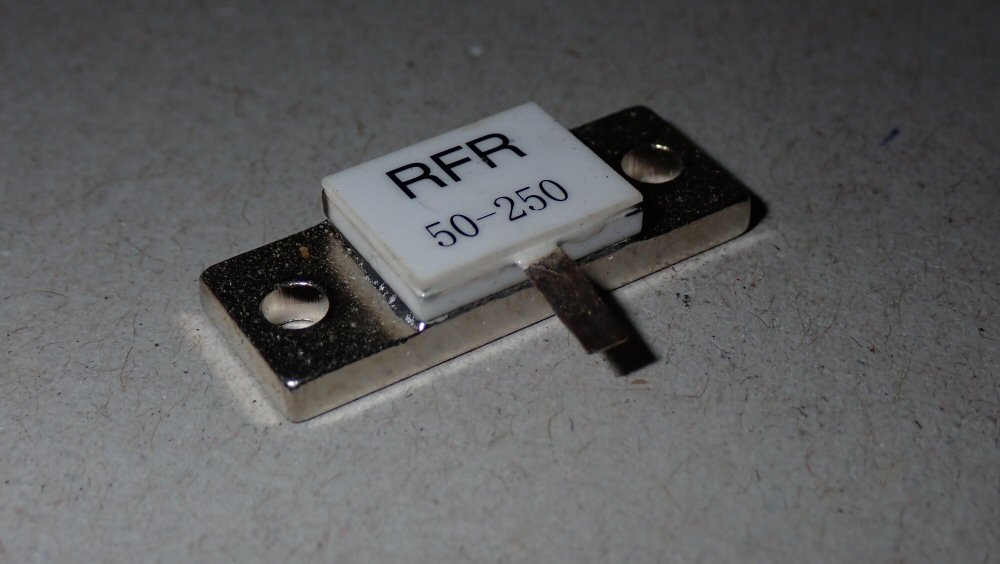

いえね、何年か前にダミーロードを作ってはみたものの、なんか今一なので

再度挑戦してみた。先の記事で1K6/Wの水冷アンプを作ったときにもっとええ

ダミーロードがあればなぁ、と思った次第でして。

何があかんかというとパワーを食わしてると缶の中のオイルの上の方だけが

アチチになって底の方はひんやりしてるという状態、時々手でゆっさゆっさと

オイルを撹拌する始末でして、、、

こんなのを使ってみることにした、50Ω 250Wてほんまかい!!!大きさは3cm x 1cm

続きを読む インターネットを始めたのが90年代の真ん中あたりだったか、、、

その頃から愛用しているメールソフトは、Becky! internet mailで、

かれこれ30年ぐらい使ってることになる、この間Ver1から2へと

大きなバージョンアップがあったぐらいで基本的には変わってない。

特に大きな不満もなかったが、最近になって

・受信メールを新しいウインドウで表示

・カレンダー機能

の充実したのが欲しくなってきて乗り換えることにした。

色々調べた結果、ThunderBirdに軍配が上がり、今とりあえずこれを使ってる。

しばらく様子を見てるところ、Beckyもいつでも戻れる状態にしている。

Microsoft Outlookでも別に良かったんだけどなんとなく好みの問題で

こーなりました。

ほな、